Langue du pouvoir et pouvoir de la langue

Langue du pouvoir ou pouvoir d’une langue ? tels sont les termes d’un débat qui n’en finit pas d’interroger le monde tel qu’il est ou tel qu’il va, et il ne va pas toujours bien, ni toujours dans le bon sens… il reste, pour en rire ou pour se consoler, cette pirouette pleine d’humour et de bon sens de l’écrivain italien umberto eco, qui soutenait que la première langue du monde, ce n’est pas l’anglais, c’est la traduction.

Un sénateur américain a déclaré un jour, mi-sérieux, mi-provocateur, qu’il y a 6 000 langues parlées dans le monde, dont 5 999 sont de trop, «l’anglais suffit», affirma-t-il sans plus d’ambages, à savoir la langue parlée dans son pays. On dirait du Trump dans toute son arrogance, mais ce propos a été tenu bien avant l’arrivée au pouvoir du Président qui érige des murs et déconstruit les passerelles. Cependant, Trump n’en penserait pas moins quand on sait ce qu’il twitte et ce qu’il profère dans ses discours pour donner son avis sur les affaires de son pays et celles du monde. Ce qui revient au même pour lui.

Cette conception de la mondialisation qui fait de la langue un instrument de pouvoir et de domination est la poursuite de l’impérialisme par d’autres moyens. Le principe du multilinguisme apaisé est un vœu pieux, un mythe, celui de Babel dans le récit biblique où «toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots…» Désormais, c’est un projet de par trop humaniste qui ne peut être réalisé de sitôt tant le processus de mondialisation avance inexorablement en réduisant les identités et en uniformisant les économies par une plus grande intrication et concentration de la puissance économique entre les mains de moins en moins d’entités. La langue joue un rôle primordial dans ce processus en tant que véhicule incontournable du «soft power». Cette «puissance douce», instrument de puissance pernicieux s’il en est, se décline à travers différentes expressions artistiques et autres moyens de communication diffusés par le biais de politiques culturelles savamment élaborées. Mais qu’en est-il chez ceux qui, retranchés derrière leur langue vernaculaire ou leur oralité volubile, observent et subissent la langue des autres dans son formidable déploiement à travers des moyens de communication tous les jours renouvelés? Si l’on prend le cas du débat qui secoue, depuis quelques années déjà, élites et médias autour du choix entre l’arabe dit classique et la «darija» (dialecte marocain), on ne peut que s’étonner de sa teneur et de la qualité des termes de cette polémique dont on a fait plus un jeu entre militants et politiciens verbeux, qu’un enjeu essentiel pour l’élaboration d’un projet de société. Pourtant, les fondements du système éducatif du pays–dont la faillite a été constatée depuis plus de 20 ans– est basé sur un tel enjeu. Mais tant que la polémique divise les tenants d’une modernité mal définie qui veulent enjamber une langue, l’arabe «fos7a», pour institutionnaliser la darija qu’ils pensent être la langue du plus grand nombre, on ne fera que donner raison aux populistes de tous poils barricadés derrière le sempiternel argument de la moins éternelle identité arabo-islamique de la société marocaine. Résultat : la lutte verbale a hystérisé le débat au point de le rendre inaudible pour les uns et vain pour les autres. Il reste ceux qui sont pour l’ouverture sur le monde et l’universalisme, ceux-là mêmes qui ont vu s’épanouir au moins deux générations d’élèves dans un bilinguisme raisonné et dépassionné et ne sont pas dans la confrontation linguistique mais dans leur complémentarité. Ils sont, hélas, de plus en plus rares car ils ne sont ni dans l’idolâtrie extatique et la sacralisation, ni dans l’admiration béate d’une modernité mal digérée. Ils savent, par la connaissance des choses et la force de l’expérience, que, tel le cycle d’un être vivant, toute langue «vit, respire, souffre, s’exalte et succombe en se transformant».

Lorsqu’on a demandé à la romancière italienne d’origine sarde, Michela Murgia, pourquoi n’écrit-elle pas dans sa langue maternelle, sa réponse a été aussi franche que claire : «Il n’y a que les Sardes pour parler sarde, et encore pas tous les Sardes et tous les Sardes ne parlent pas le même sarde ; le sarde n’est pas enseigné à l’école, ce n’est pas la langue de la lecture, mais de l’oralité (…) C’est la langue familière, ce n’est pas la langue du pouvoir». Comment ne pas entendre la résonance de cette déclaration au sein de notre débat sur la puissance d’une langue ? Langue du pouvoir ou pouvoir d’une langue? Tels sont les termes d’un débat qui n’en finit pas d’interroger le monde tel qu’il est ou tel qu’il va, et il ne va pas toujours bien, ni toujours dans le bon sens… Il reste, pour en rire ou pour se consoler, cette pirouette pleine d’humour et de bon sens de l’écrivain italien Umberto Eco, qui soutenait –contrairement au sénateur américain cité au début– que la première langue du monde, ce n’est pas l’anglais, c’est la traduction.

Le 24 Juillet 2018

Source Web : La Vie Eco

Les tags en relation

Les articles en relation

La guerre des langues, cette question qui fâche

«Maroc : la guerre des langues» est le titre choisi pour la dernière parution des éditions En toutes lettres. L’ouvrage réunit les points de vue d’écr...

Voici la ville marocaine où il fait le mieux vivre (classement)

“Ah, si Rabat m’était contée !”. Arribat ou R’Bat! Les noms en arabe littéraire et en darija de la belle et paisible capitale administrative du Royau...

jeudi 26 juillet 2018

jeudi 26 juillet 2018 0

0

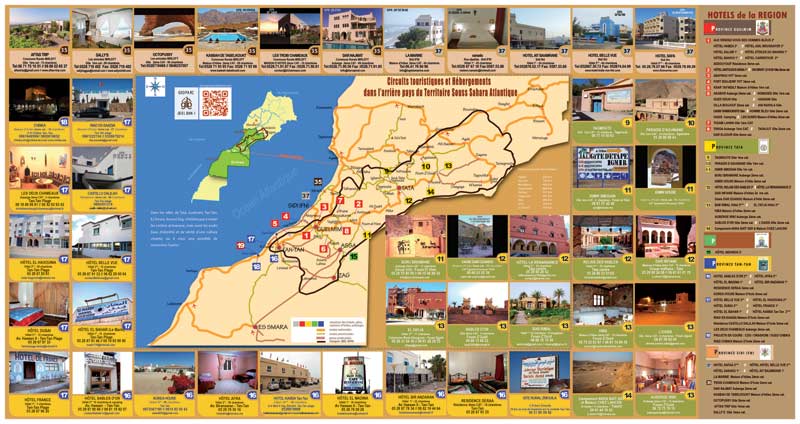

Découvrir notre région

Découvrir notre région