La transition énergétique chinoise n’a rien de durable

La Chine est le premier consommateur et le premier producteur d’énergie au monde. Le pays a amorcé depuis une décennie une diversification de ses sources d’énergie pour réduire sa dépendance au charbon, qui représente encore plus de 57% de sa consommation, et ses émissions de CO2. Mais si la Chine est devenue le premier producteur mondial de renouvelables, il s’agit en partie d’un leurre. Car la production et le cycle de vie de ces renouvelables se traduit par des émissions importantes de gaz à effet de serre.

Alors que le Parti communiste chinois a célébré son premier centenaire en juillet 2021, les défis internes et externes sont nombreux, à commencer par la question énergétique. L’empire du Milieu est en effet le premier producteur et le premier consommateur d’énergie au monde. Avec près de 18% de la population mondiale, la Chine produisait en 2019 20% de l’énergie mondiale et en consommait 24%. La question de la transition énergétique s’y pose donc avec une acuité toute particulière.

Amélioration de son efficacité énergétique depuis 1978, diversification de ses sources d’énergie dans un objectif de sécurité énergétique depuis 2001, puis dans un objectif de lutte contre le changement climatique depuis 2011: la Chine a amorcé un processus de transition énergétique… qui peut toutefois difficilement être qualifié de «soutenable».

Amélioration de l’efficacité énergétique

Depuis l’ouverture économique de 1978, les autorités chinoises prennent conscience de la nécessité de mettre en place un secteur énergétique plus efficient.

Sous Mao Zedong, l’une des caractéristiques principales des politiques économiques menées était de dupliquer les capacités industrielles afin de rendre chaque province autosuffisante. Les autorités locales étaient alors appelées à établir leurs propres industries, principalement des industries de moyennes et petites tailles, avec des équipements pour la plupart inefficients énergétiquement.

La modernisation de l’économie devient donc à partir de 1978 une priorité. Économie et efficacité deviennent les maîtres mots de la politique énergétique chinoise.

Le VIe plan quinquennal (1981-1985) intègre ainsi, pour la première fois, l’objectif d’efficacité énergétique. Les plans suivants, jusqu’au XIVe plan actuel (2021-2025), fixent la même ambition (-13,5 % d’ici 2025 pour le XIVe plan). La politique énergétique chinoise atteint, en tendance générale, cet objectif de baisse de l’intensité énergétique.

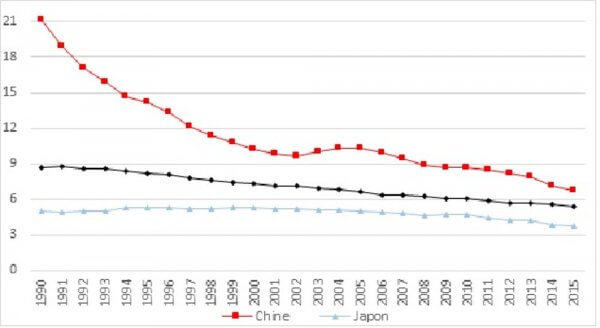

Indice d’intensité énergétique pour Chine, 1990-2015 (MJ/PIB en USD, PPA de 2011). Autrice d’après les données de la Banque mondiale, CC BY-NC-ND

Une diversification progressive du mix énergétique

Au début des années 2000 (2003-2005), l’intensité énergétique augmente notamment du fait de politiques publiques moins contraignantes et volontaristes dans le domaine de l’énergie.

À cela s’ajoutent une très forte hausse de la consommation d’énergie liée aux besoins des industries lourdes, des pannes de courant récurrentes, une dépendance accrue avec la croissance des importations de gaz naturel et de pétrole, couplée à une remontée des cours mondiaux des matières premières.

Les autorités chinoises réagissent et, à partir du Xe plan quinquennal (2001-2005), la sécurité énergétique devient un objectif supplémentaire de la politique énergétique. Cela se matérialise par une augmentation des capacités de production nationale des énergies carbonées et du nucléaire, une augmentation des importations de gaz naturel et de pétrole et un développement des énergies renouvelables

Il faudra néanmoins attendre le XIIe plan (2011-2015) pour que cette diversification des sources d’énergie intègre aussi des préoccupations environnementales fortes, notamment climatiques. Ce plan est ainsi considéré comme celui de la «révolution verte» chinoise.

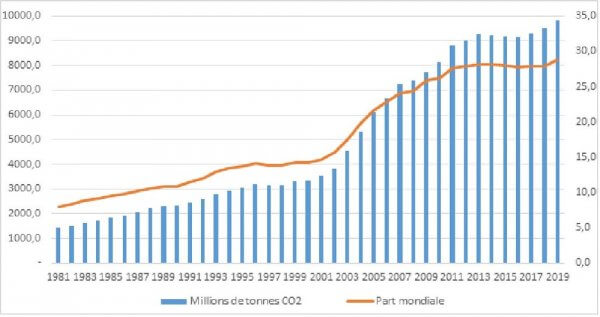

La lutte contre le changement climatique apparaît, au même titre que les pollutions locales, comme un défi majeur pour l’économie chinoise. Pour la première fois, est introduit un objectif d’intensité carbone: le fait que la Chine soit depuis 2006 le premier émetteur mondial de CO2 n’est bien sûr pas étranger à cette préoccupation.

La dynamique globale des émissions de CO? de la Chine, en millions de tonnes de CO? et % des émissions totales, pour la période 1981-2019. Autrice d’après les données de BP (2020) — « Statistical Review of World Energy » (69? édition), CC BY-NC-ND

Le XIIIe plan (2016-2020), qui annonce une «révolution énergétique», continue à la fois dans cette volonté d’améliorer l’efficacité énergétique et de diversifier les sources d’énergie, dans un souci de sécurité énergétique et de lutte contre le changement climatique. Le XIV? plan quinquennal du pays (2021-2025), dont les principaux objectifs ont été publiés par les autorités chinoises en mars 2021, ne déroge pas à cette règle.

Ainsi, les efforts menés par les autorités chinoises pour continuer de diminuer l’intensité énergétique, couplés à une volonté de diversifier les sources d’énergie au profit des énergies renouvelables et décarbonées, ont permis à la Chine d’amorcer un processus de transition énergétique depuis 2011.

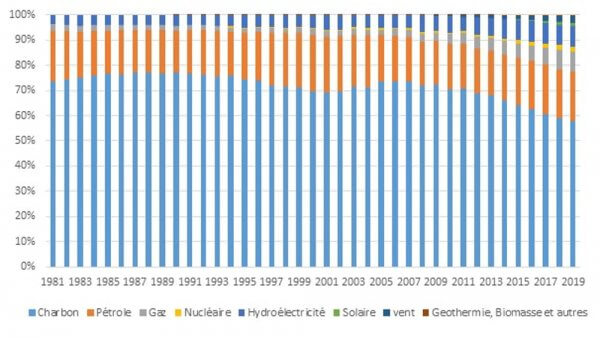

Le système énergétique chinois est donc passé d’un système carboné à un système diversifié et tendant vers le bas carbone. L’évolution lente mais progressive du mix énergétique de la Chine en fait la démonstration.

En 2019, le charbon représente 57,6% du mix énergétique chinois (contre 74% en 2007), les énergies renouvelables (solaire, éolien, hydroélectricité, géothermie et biomasse) 12,6%.

Cette transition énergétique souvent qualifiée de bas carbone n’aboutit cependant pas à une transition énergétique soutenable. Les autorités chinoises pour aller dans ce sens doivent répondre à un défi de taille: la prise en compte des coûts environnementaux des énergies renouvelables.

Mix énergétique à partir de la consommation d’énergie primaire, pour la période1981-2019 (en %). Autrice d’après les données de BP (2020), CC BY-NC-ND

Le défi environnemental des énergies renouvelables

Au cours de la dernière décennie, la Chine a massivement investi dans les énergies renouvelables. Elle est ainsi devenue le premier producteur au monde d’hydroélectricité (30,1% du total mondial en 2019), d’éolien (28,7% de la production mondiale), de solaire photovoltaïque (31,9% du total mondial) et d’électricité à partir de biomasse (17,5% du total mondial) en 2018.

Ces énergies renouvelables permettent de réduire ou d’économiser des émissions de CO2 par rapport à l’utilisation des énergies fossiles mais ce qu’on omet souvent, c’est que la production et le cycle de vie de ces énergies ont tendance à produire des émissions de CO2.

Il faut tenir compte de ces émissions et mettre en œuvre des politiques publiques adéquates pour encourager la production à faible émission de carbone de ces énergies renouvelables. Faute de quoi, cela retarderait la transition complète vers une économie bas carbone. Des études sur le cycle de vie de l’énergie solaire photovoltaïque en termes d’émissions de CO2 commencent à être menées pour la Chine.

Les énergies renouvelables sont aussi à l’origine de pollutions de l’eau et des sols. Cela s’explique notamment par l’extraction des métaux et terres rares nécessaires à leur production. La prise en compte de ces dégradations environnementales est d’autant plus nécessaire que la Chine développe intensément ces sources d’énergie et possède sur son territoire d’importantes quantités de terres rares.

Une distinction entre transition énergétique faible ou en durabilité faible (qui inclut une substitution du capital construit au capital naturel) et transition énergétique forte ou en durabilité forte (où cette substitution est impossible) pourrait être ainsi faite pour qualifier précisément le processus initié par les pays.

Elle amènerait ainsi à distinguer les «transitions énergétiques-substitutions» –où le progrès technologique permet l’émergence d’un mix énergétique décarboné– des «transitions énergétiques-ruptures» – qui supposent de profonds changements sociotechniques.

De ce fait, le processus de transition énergétique amorcée à l’heure actuelle par la Chine pourrait ainsi être qualifié de transition énergétique en durabilité faible.

Laëtitia Guilhot Maître de conférences en sciences économiques, Université Grenoble Alpes (UGA)

Source web Par : transitions energies

Les tags en relation

Les articles en relation

Maroc : le FMI débloque 496 millions $ pour soutenir la résilience économique

Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le décaissement de 496 millions de dollars en faveur du Maroc, représentant la troisième tranche de la Fa...

Extension du réseau de gazoduc, unités de regazéification : comment le Maroc entend booster son i

Le gouvernement envisage la révision du code gazier et veut donner un nouveau souffle au secteur en développant une infrastructure moderne. Extension du rése...

Energie : asphyxiée par la Russie, le Maroc pourra-t-il être une alternative pour l’Europe ?

Dans une profonde inquiétude par rapport à la question énergétique, l’Europe souhaite de toute urgence se débarrasser de sa dépendance vis-à-vis du pé...

Soluna donne des nouvelles du project éolien-blockchain à Dakhla

Installée à Dakhla pour engager le royaume sur une voie durable dans les domaines des énergies renouvelables et informatique, la société Soluna Technologie...

L'UE salue les engagements 'exemplaires' du Maroc en matière d'urgence climatique

Lors d'une conférence sur la décarbonation des entreprises marocaines, organisée par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (B...

Maroc : 40 Milliards de Dollars Investis dans les Infrastructures en 20 Ans pour une Croissance Dura

Le Maroc poursuit son élan stratégique en matière d’investissements dans les infrastructures, consacrant environ 30 % de son produit intérieur brut (PIB) ...

#EnR_Technologie_Financement: Où en est le projet Noor Midelt, appelé à être accéléré par le

Alors que le Maroc ambitionne de porter la part des énergies renouvelables à plus de 52% de son mix électrique à l’horizon 2030, la centrale solaire hybri...

Les émissions de CO2 atteindront un nouveau record en 2022

Malgré l’urgence climatique, les émissions de CO2 se maintiennent à des niveaux records en 2022, alerte le Global carbon project dans son nouveau bilan ann...

TOC Africa 2025 à Tanger : ports africains, compétitivité et transition durable

La deuxième édition de TOC Africa 2025 s’est ouverte le 17 septembre à Tanger, organisée par Tanger Med en partenariat avec TOC Worldwide. L’événement...

Guelmim-Oued Noun, la région «la plus attractive au monde» en matière d’investissements en én

Investisseurs, spécialistes, diplomates... De nombreux acteurs de l’écosystème des énergies renouvelables se sont réunis hier, samedi 22 octobre, à Guel...

Journée mondiale du tourisme 2023

Tourisme pour les investissements verts Message du Secrétaire général de l’OMT Chers amis, Je suis heureux de vous accueillir pour la Journée mo...

Climat : les pays riches ont envoyé 100 milliards de dollars d'aide... avec deux ans de retard

L'OCDE a annoncé, ce jeudi, que les pays riches ont « probablement » respecté leur promesse de verser 100 milliards de dollars par an aux pays en dével...

mardi 17 août 2021

mardi 17 août 2021 0

0

Découvrir notre région

Découvrir notre région